「他们说,在中国,人生属于家庭,不属于个人。” —《别告诉她》The Farewell

她不知道她快要走了,但全家人都知道。

这部改编自真实故事的电影《别告诉她》(The Farewell),揭开东西方文化中关于死亡、照护与爱的矛盾抉择。从东西文化差异出发,描绘了一场无声却意味深长的告别。

在美国长大的孙女比莉(Billi)得知奶奶肺癌晚期,但全家人却决定对奶奶隐瞒病情,以「举办婚礼」为借口,召集亲人团聚,来一场最后的道别。众人在微笑中压抑情绪,在日常中偷偷完成与奶奶团聚,并且说再见的心愿,只有奶奶却一人被蒙在鼓里。电影铺展出东方与西方对于生死的观念与处理方法,没有绝对的答案但却让人深思。

- 你是否曾在家庭中经历一场「不能说」的秘密?

- 你是否曾困在「要不要告诉长辈病情」的两难?

- 你是否肩负起照顾年迈的祖父母/父母的责任,又不知该如何陪他们走完人生最后一段?

电影中让人又哭又笑的日常片段,告诉我们有些道别不一定需要大声张扬,而有些爱赤裸坦白。

不告诉她真相,是为了她好?还是我们自己好?

「我不想让她担心。」这是东方文化的爱。

「她知道就会更容易垮下来,难过和害怕对病情不利。」这是东方文化家长式的保护心理。

「我们不应该骗她,还要美其名说是保护她。她是一个需要被尊重的个体,一个有自己自主权的生命。」这是西方文化讲求对个人的尊重与权利。

电影中最具张力的部分环绕着「告诉 vs 不告诉」的讨论与争执。在美国接受教育的比莉,认为「知情权」是每一个人应有的权利。但在奶奶所处在的中国社会中,「全家共同为当事人承担,保护当事人不受伤害或免于恐惧」则被视为最后爱的表达。电影中并没有对此做出更深入的探讨,也没有因此而进行批评或判断。

西方文化强调「个人决定」与「生命自主」,才是爱一个人的表达;而东方家庭则倾向「集体承受」。爱就是集体决策,集体承担。

每一个答案看似各有各的道理,在不同声音当中,大家展现的并不是压抑与冷漠, 而是对爱的不同诠释。不同的角色,抱持着不同的答案与立场,对比出东西方对「知情权」与「集体家庭VS个体生命」的观念差异,没有好坏对错之分。每个人都不是「坏人」,只是对「爱」有不同理解。

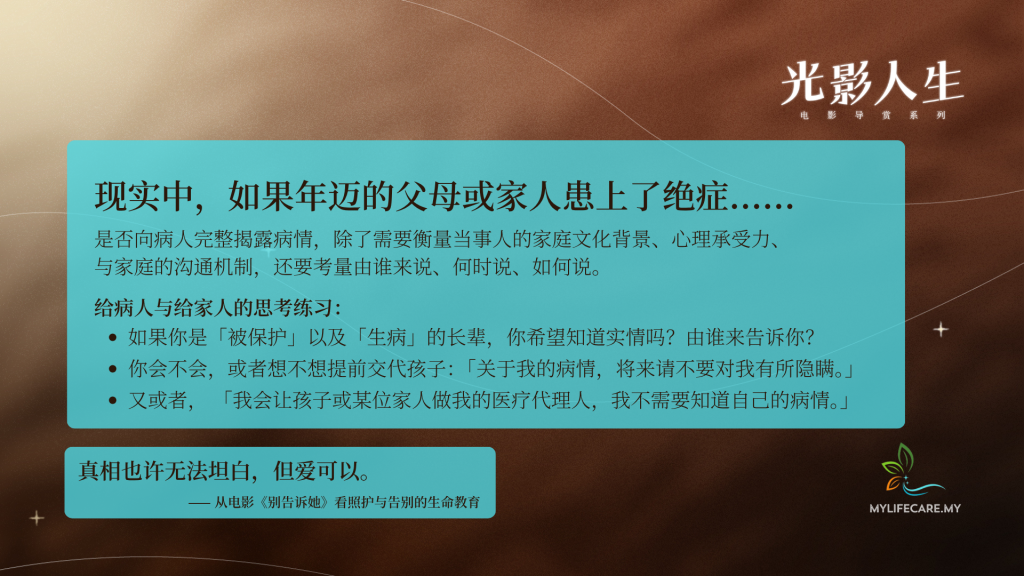

现实生活中,我们的医疗体系对临终病患和家人的关怀,已经从单纯的治病,提升到纳入人文关怀的层次。在安宁关怀的临床经验中,是否向病人完整揭露病情,需要衡量当事人的家庭文化背景、心理承受力与家庭沟通机制。如果病人不是自主性很强的人,许多事务都交由家属处理,那么也许最常被问到的问题会是:「病人想知道吗?想知道多少?」而不是预设「该不该告诉他」。有时,不是应不应该坦白,而是谁来说、何时说、如何说,才是照护中最重要的抉择。

「说」与「不说」之间,你选择如何完成爱的表达,还是选择胜过爱的集体文化?

现实中,如果年迈的父母或家人患上了绝症,时日无多,我们同样也会进退两难:

- 要不要告诉他们真实的病情?

- 是全说、部分说,还是由医生说?

- 若他们选择不积极治疗,我能接受吗?

面对没有标准答案的提问,关键不是「选哪一个才对」,而是我们能否在爱的基础上,陪伴他们走好最后一程。现实中,「阶段性公开病情」是广泛被大家接受的作法。医护团队会评估当事人心理状态,视情况逐步说明,这有助于病人保有掌控感,也避免情绪崩溃。

给病人与给家人的思考练习:

- 如果你是那位「被保护」的长辈,你希望知道实情吗?

- 你会不会,或者想不想提前交代孩子:「将来请不要对我有所隐瞒。」

- 又或者 「我会让孩子或某位家人做我的医疗代理人,我不需要知道实情。」

现实版的《别告诉她》

这部电影虽然是建立在真实故事上的创作,但生活中我们面对的情况,往往比电影中的故事更真实、更复杂。

「我们骗她,说只是普通肿瘤,只需要完成手术切掉就好,但其实是晚期卵巢癌。」——小薇,46岁,企业主管

小薇的母亲一直是家中支柱,个性刚强。在确诊癌症那天,医生将病情单独告诉了她与弟弟,并询问是否要如实告知母亲。兄妹思考一夜,决定隐瞒病情。

「她很平静地进手术房,也照常去庙里拜拜、做她喜欢的事情。直到最后进安宁病房那一天,她才对我们说:你们一直没告诉我,但我早知道了。」那一刻,小薇才发现,原来母亲并非毫无察觉。只是,她选择配合孩子,一起演完这场「别告诉她」的戏码。

「爸爸不想知道,也不想我说。」——健民,52岁,自雇者

「医生说是胰脏癌晚期,我拿着报告回家,准备开口,爸爸只说了一句:我不想知道,也不想你们告诉我细节,我只想安心过完每一天。 」虽然父亲就只是个平凡的打工一族,但个性乐观豁达,生活简朴低调。

那段陪伴父亲治疗并进入最后阶段的日子虽然辛苦,但健民和家人却因为父亲相对坦然的态度觉得更踏实。「我们不必争执是否要采用最新的治疗方案,是不是应该要吃更多的药。他选择不积极的缓和治疗,我们就配合他调整饮食、陪他写回忆录、听他唱卡拉OK,逐一安排他的身后事,最后还安排了一次的全家旅行,去他最想要去的地方。」 父亲在九个月后安详离世,也完成了大部分他的心愿。

「他真的活得像电影里的奶奶一样,不知道自己几时会走。但他没有想太多,就抱着平和的心情,和家人度过每一天。」

给病人与给家人的思考练习:

- 如果我罹患重病,我希望被谁陪着?

- 如果家人病重,我希望以什么样的方式,参与或协助他们决定,如何安排生命最后阶段的生活?

- 我们真的能通过隐瞒病情来保护病人,同时完全不让对方察觉吗?

- 家人会不会或许早已知情,只是为了不让我们担心,他们同时也在配合我们的想要孝顺或者保护对方的「需要」?

- 有些人不想知道自己的病情,并不是因为想逃避,而是选择了另一种活下去的方式和态度。我们能否尊重并给予对方想要的陪伴?

- 我们是否有勇气陪伴亲人,用他们想要的方式说再见?

活得充实——也是一种选择

当我们意识到人生终将告别,该如何提前准备,让爱与尊重贯穿生命的最后一程。

过去的华人文化忌讳谈论「死亡」。然而我们越逃避,生命的结束就越来越难以掌控。提早准备,并不是放弃生命,诅咒自己早一些离开,而是想清楚「我希望怎么离开」,也是爱自己与家人的一种方式。

电影中的奶奶,在家人的保护下无论是否清楚知道自己健康的真实状况,还是她其实是反过来配合家人假装对自己的病情一无所知。但她对生命和生活的信念就是——以自己的方式,认认真真的活好每一天,这就是对死亡最好的回应。

她依然忙着张罗婚礼、关心孙女、照顾亲人。她用自己的方式活得圆满充实而自在,完全没有「将死之人」的样子,这也打破我们一般对「癌症末期病人」的想象。不是每个病人都需要与悲伤相伴;不是每场告别都需要眼泪;不是每一个生命终点都要伴随着崩溃。

研究指出,病人若获得高质量陪伴与精神支持,即使未必完全知晓自身的病情,也能在拥有尊严与掌控感中,度过最后时光。这正是安宁照护强调的——关注生活,而非死亡本身:

- 即使不知病情,生命的尊严依然可以被实践

- 有些告别不一定需要明明白白说出口,而是通过持续相聚和连结来表达爱

- 家庭的支持系统比「真相」本身更重要

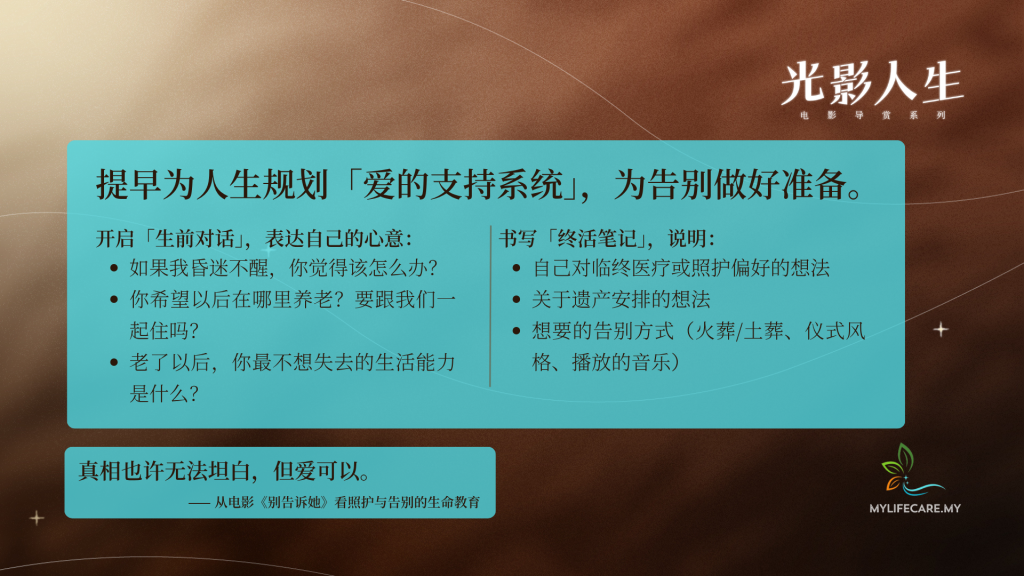

提早为人生规划「爱的支持系统」

换言之,不一定要等到临终或突发事件的发生,我们可以提早为自己建立一个支持系统,为有爱的告别做好准备。

- 开启「生前对话」,表达自己的心意,展开对话的契机。

- 如果我哪天昏迷不醒,你觉得该怎么办?

- 你希望以后住哪里养老?要跟我们一起住吗?

- 老了以后,你觉得自己最不想失去的生活能力是什么?

- 书写「终活笔记」,可以是纸本或数位记录、甚至是一段录音。它不是法律意义上的遗嘱,内容也不受限制,它可以是:

- 一封写给未来孩子的信

- 说明自己对临终医疗或照护偏好的想法(是否插管、是否急救)

- 遗产安排的想法

- 想要的告别方式(火葬/土葬、仪式风格、播放的音乐)

延伸阅读:生前预嘱——人生最后一里路的温暖陪伴

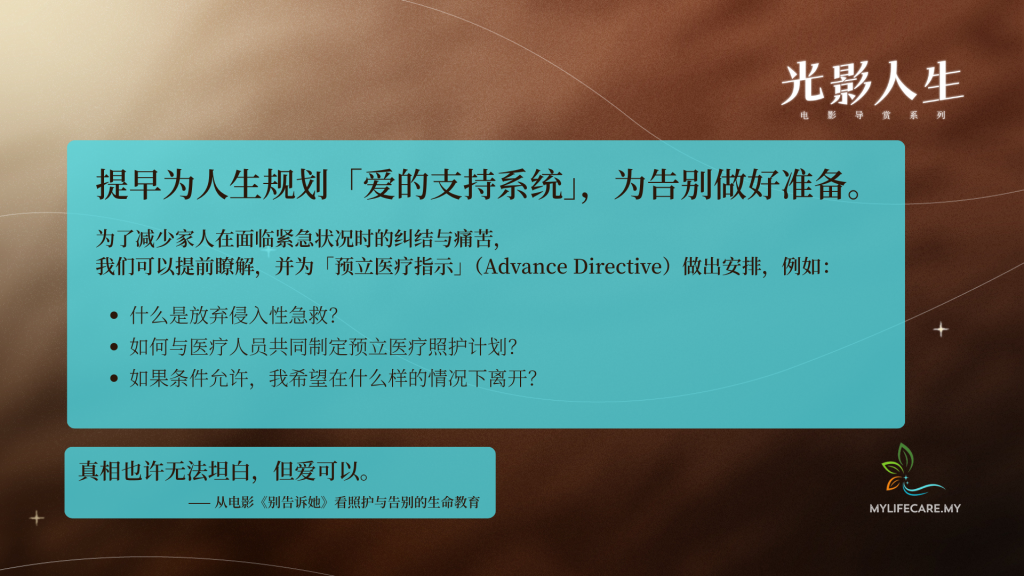

- 了解并考虑「预立医疗指示」:在台湾、香港以及马来西亚部分的医疗机构,不但设有「安宁疗护」(Palliative Care),同时也已经开始推行「预立医疗指示」(Advance Directive),减少家人在面临紧急状况时的纠结与痛苦。你可以提前了解:

- 什么是放弃侵入性急救?

- 如何与医疗人员共同制定预立医疗照护计划?

- 如果条件允许,我希望在什么样的情况下离开?

延伸阅读:预立医疗照护的意义——生命规划的尊严

《别告诉她》还有一个片尾彩蛋:现实中,导演的奶奶在电影完成后六年后,依然活着,她还是不知道自己罹癌的实情。导演王子逸说:「我们不知道什么才是对的决定,但我们可以选择爱与尊重。」这也提醒了我们生命教育的另一个视角:不是每一个决定都会有正确的答案,但你可以让每个决定都更有爱。

《别告诉她》提醒我们:表达爱,有很多种形式。也许,你选择表达爱的方式,会是另一种大家没有想过的可能。当我们愿意一起讨论死亡,也就是开始真正学会活得更有意义的开始。愿我们,都能在爱里,温柔地、准备好好告别。

参与《光影人生》电影导赏会,一起来分享交流,你对人生下半场的探索与期盼。–>报名链接